Contenuto

Il Presbiterio

Per il grande Presbiterio l’esposizione sia dei dati storici che delle analisi affettuate dagli studiosi,

considerata la vastità dell'argomento, è qui frammentata nelle seguenti pagine:

- L’ampio presbiterio, visione d'insieme, (in questa pagina)

- Il profondo abside con il Coro del Quattrocento,

- Le tre recenti strutture liturgiche,

- Il trecentesco "Crocifisso doloroso",

- L'antico Altare-Cappella della Natività di Maria Vergine,

- I demoliti Trono e Coretto Baronale,

- L’altare di Jacopo Colombo nel Presbiterio d’inizio Novecento.

I primi dati documentati in una visione d’insieme del Presbiterio

Le prime descrizioni del Presbiterio si rinvengono da documenti del Seicento, in gran parte dalle Visite pastorali dei Vescovi.

A metà Seicento mons. Cassiano nella visita pastorale del 1644 annota alcune delle caratteristiche su sinteticamente illustrate; scrive:

| [trascrizione del testo originale in latino] | [traduzione] |

|---|---|

|

Die septima Iulij 1644. Item Ill.mus et Rev.mus D.nus Visitator … se contulit ad

Altare maius p.ctæ Ecc.æ.

quod est positum in capite ipsis sub fornice elaborata ex lapide albo.

Altare est firmum, et securum, totum constructum ex lapides, …

Loco Iconæ adest Crux ex ligno inargentato cum Crucifixo ex eodem ligno inargentato, …

Ad Altare ascendit.[ur] tribus gradibus lapideis, et supra convenientem

et comodam planitiem bradella ex ligno, … .

In cornu Epistolæ in planitie Presbiterii adest Abacus, sivè Credentia,

quæ ornat.[ur] quando celebrat Ep.[iscop]ũs, et continuè inservit, q.[ui]a sup. eam reponunt.[ur]

urceoli et … sacerdotis, et quando cantant.[ur] missa à Sacerdotibus Eccl.æ,

ponit.[ur] calix præparatus, et aliaq.[ue]. …

Ante Altare maius adest Presbiterium amplum, et illud quidam Mag.[nifi]cum, ad quod ascendit.[ur] tribus gradibus lapideis,

stratum per_ laminibus lapideis benè connexis, et dolatis.

Supra … tectum laqueare. In cornu Evangelij Sedes Pontificalis cũ suo Trono, ad quod ascendit.[ur] p.[er] tres grados lapideos, et deide p.[er] alium ligneum. Planities pro sgabellis assistentium, et pro p.tandũ E.pi debitum obsequium. … pannum pro coperiuntur planities, et parte etiam pavim.ta. Adsunt Umbellæ seù Baldacchini, et vestes iuxta colores, qui servant.[ur] in Ecc.[lesi]ª. |

7 luglio 1644. Indi l’Ill.mo e Rev.mo Signor Visitatore … si portò all’Altare maggiore della predetta Chiesa,

che si trova nella parte alta [presbiterio] sotto un arco scolpito di pietra bianca.

L’altare è stabile e sicuro, realizzato interamente in pietra, col piano superiore a lastra unica; …

Al posto dell’icona c’è una Croce di legno argentato con il Crocifisso dello stesso legno argentato, …

Si sale all’altare attraverso tre gradini di pietra, e sopra un conveniente

e comodo ripiano c’è una pedana di legno, … .

Nella spianata del presbiterio sul lato dell’epistola c’è un abaco, o credenza, che viene addobbato

quando celebra il Vescovo, e continuamente è utilizzato, perché su di esso si poggiano le ampolline e il manutergio del sacerdote,

e quando è cantata una messa dai sacerdoti della Chiesa, si pone il calice preparato e altre suppellettili. …

Davanti all’Altare maggiore si distende un Presbiterio ampio, e senza dubbio magnifico, nel quale si entra

salendo tre gradini di pietra, tutto lastricato con marmi ben giustapposti e

livellati.

Il tetto è a lacunari. Presso la parete del lato Evangelo s’erge la Sede Pontificale col suo Trono, al quale si ascende per tre scalini marmorei ed uno ligneo. Ivi c’è un ripiano per gli sgabelli degli assistenti e per deferire al vescovo il dovuto omaggio. È steso un tappeto che ricopre sia tale ripiano che parte del pavimento. [Sulla Sede Pontificale] si estende un baldacchino e i manti del colore rispondente a quello dei paramenti della Chiesa. |

I periodi in cui fu realizzato il tetto a lacunari, cassettoni d’abete riquadrati da regoli neri, nel presbiterio e, ugualmente, nei bracci del transetto, nonché i prelati che li commissionarono, mons. Strozzi (1626-1632) per il primo e il successore mons. Franceschini (1632-1639) per il secondo, per primo ce li comunica chiaramente mons. Egizio nella visita pastorale del 1659.

|

Deinde suspexit tectũ Ecc.[lesi]æ, quod indiget per nimis reparat.[io]ne cũ undequaq.[ue] pluat; unum adest ex parte superiori supra Præsbiteriũ est cum laqueari ex abete virgulis nigri coloris intertextu cũ insigniis q.m Episcopi Strozzi, aliud verò quod est sup.[er] bracchijs Ecc.[lesi]æ ex eodem opere à q.m Ep.[iscop]o Francischino confecto cuius insignia etiam in medio … |

Indi visitò attentamente il tetto della Chiesa, in quanto necessita di moltissime riparazioni, piovendo in molti punti; una [falla] è nella parte superiore del Presbiterio la cui volta è realizzata a cassettoni riquadrati da regoli di color nero con l’insegna del Vescovo Strozzi, l’altra poi è nelle volte dei bracci del transetto (o basso presbiterio), realizzate allo stesso modo dal Vescovo Franceschino, la cui insegna è in mezzo …, |

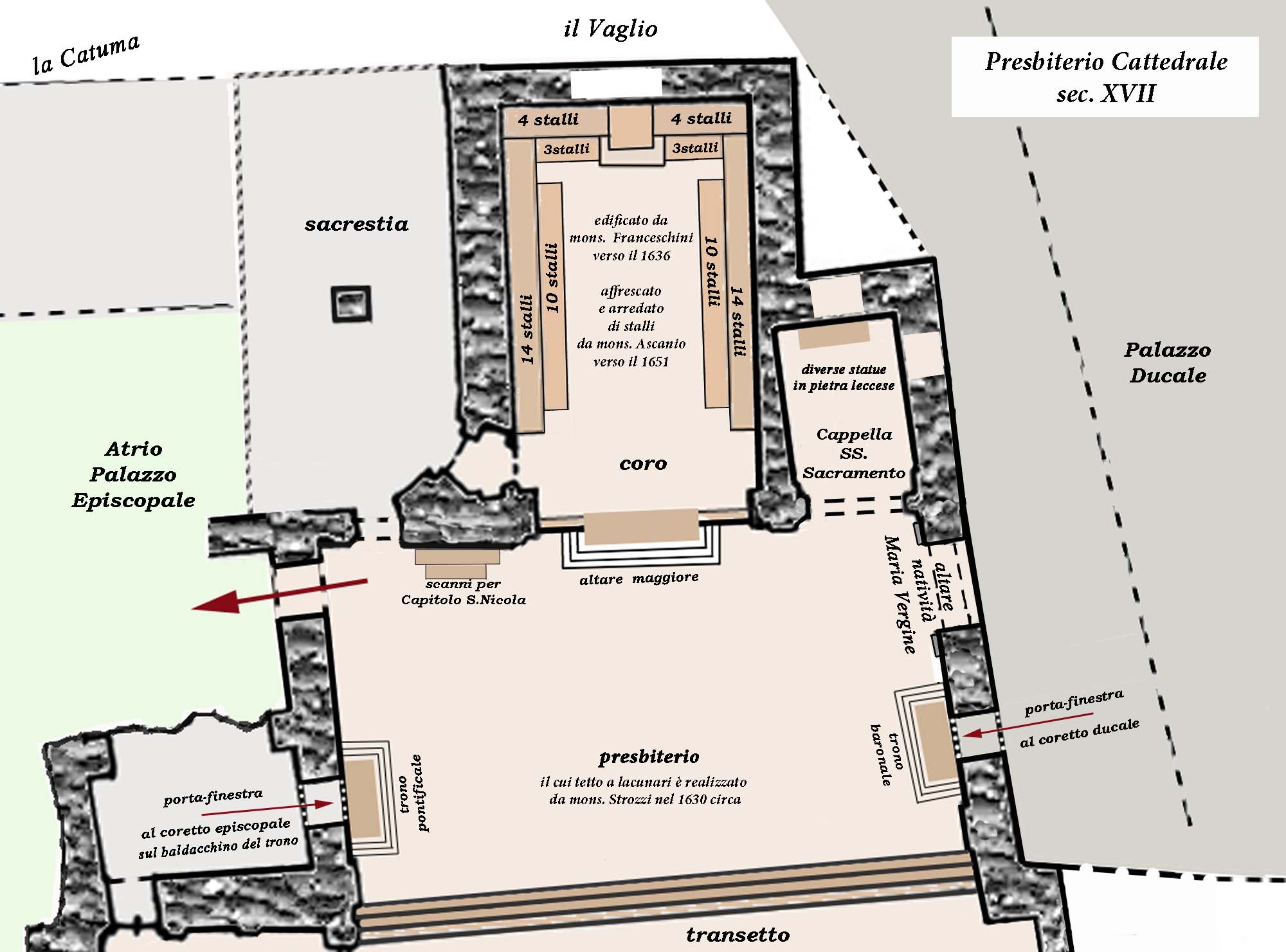

[pianta del presbiterio nella 2ª metà del Seicento - elaborazione di Sabino Di Tommaso, 2021]

Impressioni dal racconto di alcuni storici locali

A metà Ottocento così descrive il presbiterio il Borsella:

Sorge questo magnifico altare [di Iacopo Colombo, eretto a inizio Settecento] su ampio presbitero marmoreo, montato a quattro spaziosi gradini. Vien recinto il presbitero da estesa balaustra [del 1826], con pilastrini di scelto marmo, intarsiati di rosso, tramezzato da uscio a due valve lavorato di solide lastre scorniciate di ottone vagamente traforate con nastri dello stesso modello. Sicché l'occhio ne rimane ben pago e sodisfatto. Questa balaustrata fu fatta a spese del Vescovo Giambattista Bolognese, come attestano gli stemmi gentilizii apposti a destra, e a sinistra dell'entrata, poggiante sopra tre gradini di breccia.

A fianco sopra quattro gradini del medesimo marmo paesano, si alza splendido il trono Episcopale, … A fronte del suddetto trono esisteva il coretto Ducale …

Rimpetto all'enunciato trono [episcopale] è fissato ampio abaco di marmo, in cornu epistolæ, a guisa di altare, con ispalliera e gradini superiori, ornato lateralmente da due teste di Cherubini alati; la di cui mensa è svariatamente rabescata a marmi di varii colori, nella guisa stessa dell'altare maggiore. È sostenuta la mensa da tre cornicioni di marmo bellamente scorniciati, e scanalati. Sull'apice è sita la impresa del Capitolo di marmo statuario. …

Ma quello che fa stupire ogni ingegno sottile e con gli estrani il volgo ed i Re, è l'arco stupendo a sesto acuto di ben settantadue palmi di corda, che divide il presbitero dalle navate. Rallegratevi, Andriesi, che il glorioso obblio non ricoperse il nome del nostro Alesandro Guadagno, che valorosamente a tant'opera ardiva. Eccone la cara leggenda sculta a piè di una delle due mostre di marmo del zoccolo giacente all'arco: Alexander Guadagno Andriensis hoc opus arcuatum 1465 construxit. Indi sull'apice due Lioni che si rampicano ad una quercia, impresa della Città, sostenuta da due Angioli. Dall'umbilico di questo arco scende brillante grandiosa Lumiera congegnata in Boemia, con varii ramosi bracci diversamente ritorti, formando una specie di ampia corona, che accesa per li diversi lumi produce maraviglioso effetto.

[tratto da "Andria sacra", di Giacinto Borsella, tip. F. Rossignoli, Andria, 1918, pp. 57-58].

Attualmente sull'ingresso alla sacrestia a sinistra dell'abside dal 1938, quando era in demolizione la Chiesa della SS. Trinità annessa al monastero delle Benedettine [1], è applicato il portale che un tempo abbelliva l'Altare della Natività di Maria Vergine, portale che all'epoca dello spostamento ornava l'Altare del Crocifisso.

A destra dell'abside, c'è una cappella un tempo dedicata al SS. Sacramento, poi dal 1805 murata, chiusa con una porta e utilizzata come deposito di attrezzi liturgici [vedi la foto del presbiterio dei primi del Novecento]; finalmente nel 1911, ristrutturata, fu destinata ad accogliere ed esporre la Sacra Spina.

I muri Nord e Sud del presbiterio sono arredati con

- la pietra tombale di Beatrice D'Angiò sormontata dallo stemma dei Del

Balzo-D'Angiò, posta sulla destra presso la Cappella della Sacra Spina;

- una acquasantiera in

commesso di marmi policromi (gemella di quella posta all'inizio della

navata sinistra e proveniente dalla demolita chiesa della Trinità che

sorgeva, fino ai primi del 1939, presso la Cattedrale), posta sulla sinistra

presso l'ingresso alla sagrestia capitolare;

- due comunichini,

anch'essi in commesso di marmi policromi, provenienti dalla stessa

chiesa della Trinità e posti sulle paraste del grande arco d'ingresso

del Guadagno;

Sulle pareti laterali del presbiterio sono affisse due grandi tele: a destra quella dell’Immacolata, a sinistra quella della Madonna del Suffragio o del Carmelo. Queste due tele, originariamente,, abbellivano le pareti della seconda cappella di sinistra, quando nel Seicento era dedicata agli Agonizzanti, e poi sono viste dai vescovi visitatori nel nuovo Oratorio della Confraternita degli Agonizzanti fin dal 1690.

[S.Leucio col drago nella tela dell'Immacolata; foto di Michele Monterisi, 2011]

Se per la tela della Madonna del suffragio sono facilmente individuabili ambedue

i santi dipinti ai suoi piedi,

San Sebastiano martirizzato da frecce e Santo Stefano da pietre, per

la tela dell’Immacolata

è facilmente riconoscibile sulla sinistra San Gennaro per le due ampolle di sangue,

ma delle difficoltà si riscontrano nell’individuare il Santo a destra.

Questi indossa abiti dello stesso colore e bordo di San Gennaro, ma in più sopra il piviale porta una stola

sulla quale sembrano rappresentati gli apostoli Pietro e Paolo; inoltre nell’estremità ricurva del baculo pastorale

è inserita una pigna e ai suoi piedi un drago sfiamma dalle fauci spalancate.

Si è da molti detto e scritto che nella tela dell'Immacolata il Santo di destra sia San Riccardo, ma non c’è alcun simbolo riccardiano che lo confermi.

Ci sono invece due simboli che lo identificherebbero con San Leucio,

particolari a me fatti notare dall’amico Antonio Bernocco,

colto sacrista della Cattedrale: la pigna (che con le immagini sulla stola è simbolo di Fede nelle radici cristiane)

inserita nel bacolo pastorale del Santo e ricorrente nelle sue icone, e, soprattutto, il drago ai suoi piedi.

Si racconta infatti che S. Leucio, primo vescovo di Brindisi, essendo un tempo in Atessa,

avrebbe ucciso un drago che da tempo terrorizzava la popolazione di quella città, divenendone così suo protettore.

Dopo le invasioni longobarde, nel 768 le spoglie di S. Leucio furono portate dapprima a Trani e poi a Benevento,

allora capitale del ducato longobardo; successivamente parte delle reliquie tornarono a Trani.

Nella vicina Canosa già dal VI secolo esisteva una grande basilica eretta sulle rovine di un tempio pagano

e dal vescovo San Sabino dedicata a San Leucio.

[Immacolata, Chiesa del Carmine, Barletta, ripresa dal testo a lato citato, tav.73]

In merito alla tela dell'Immacolata tra S. Gennaro e S. Leucio, il dott. Ruggiero Doronzo, coautore del sotto citato testo, nel suo saggio "La produzione pugliese di Cesare Fracanzano", ipotizzandola come un'opera di un allievo di Cesare Fracanzano, vede ai piedi dell'Immacolata S. Gennaro e S. Riccardo, e scrive:

"Quella di Cesare [Fracanzano] è una produzione a cui molti altri hanno guardato, da Carlo Rosa a Nicola Gliri e Francesco Antonio Altobello, per giungere a Luca Giordano e Angelo Solimena ed è questa l’occasione per segnalare la presenza nella cattedrale di Santa Maria Assunta ad Andria di un’Immacolata Concezione con i Santi Gennaro e Riccardo ... . Riproponendo fedelmente il dipinto dell’Immacolata Concezione con San Francesco d’Assisi e il beato Giovanni Duns Scoto in Santa Maria del Carmine a Barletta [immagine a sinistra ripresa dal testo citato, tav.73], l’esecuzione della tela andriese spetterebbe ad un allievo dotato di una certa sensibilità. Unica differenza, ma soltanto in fatto di soggetti perché la posa con cui sono ritratti è la stessa, è la presenza dei Santi Gennaro e Riccardo inginocchiati su dei banchi di nuvole ai piedi dell’Immacolata. Poiché dell’Immacolata Concezione con i Santi Gennaro e Riccardo si ha notizia a partire dal 1694, secondo quanto riportato nella Visita pastorale condotta in quella data dal vescovo Francesco Antonio Triveri, è facile intuire come si possa essere anche abbastanza lontani dal 1652, anno della morte di Cesare. Tutto questo ci porta a riflettere su quanto copioso sia stato il fenomeno della produzione seriale nella sua accezione più devota."

[tratto da “Cesare Fracanzano - opera completa” di Achille della Ragione e Ruggiero Doronzo, Ed. Napoli Arte, Napoli, 2014, pp. 38-39, 86]

Del quadro della Madonna del Carmelo o del Suffragio se ne è diffusamente parlato

descrivendo la seconda cappella di sinistra.

Considerando quanto in quella pagina documentato, si è ivi ipotizzato che

detto quadro della Madonna del Carmelo

potrebbe essere stato eseguito dal rinomato Andrea Vaccaro;

tre sono gli indizi concomitanti, anche se piuttosto labili:

- il quadro potrebbe essere stato realizzato nel Seicento durante

l'episcopato di mons. Egizio, il quale poco dopo la metà di quel secolo

costruisce l'oratorio per la Congrega degli Agonizzanti;

- lo stesso mons. Egizio nella sua

visita pastorale a San Nicola del 1659 (all'incirca nello stesso tempo quindi

in cui costruisce ed arreda questo Oratorio della Cattedrale) scrive che il quadro di

San Nicola posto a dossale dell'altare maggiore di quella chiesa è stato

dipinto da Andrea Vaccaro;

- il Merra, (abbiam su detto) nel II volume delle sue "Monografie Andriesi"

descrive questo quadro della Madonna del Carmine e

afferma (purtroppo non citando la fonte) che

"si fece un quadro molto bello per mano di un non mediocre pittore, chiamato mastro Andrea".

Forse solo uno storico d'arte potrebbe avvallare o meno tale ipotesi.

[testo tratto da "Sant'Andrea delle Grotte «primissima cattedrale di Andria»?", di V. Schiavone, Tip. Grafiche Guglielmi, Andria, 1997, pag.5]

-CD.jpg)

Del secolo XII e degne di attenzione sono le due mensole che reggono il quadro dell'Immacolata.

“Si tratta di un capitello a stampella segato in due parti uguali e riscalpellato forse in età rinascimentale.

Su un lato si sviluppa un motivo a nastro piatto che si avvolge a spirale, mentre sull'altro lato ci sono due ovini dalle forme rigide e alterate.

Le parti frontali si differenziano: la mensola di sinistra è decorata da due cerchi con raggi al centro, quella di destra ha una foglia di felce.”

- un altare in breccia corallina ai cui piedi è inserita l'urna (progettata dal Can. Don Gianni Agresti) con le reliquie di San Riccardo, al centro presso l'abside;

- la sede episcopale in pietra tra l'ingresso della sacrestia e l'abside;

- un ambone per le sacre letture con portacero pasquale, sul limite centro-destro della gradinata di salita dal transetto.

La data degli ultimi spostamenti di questo pregevole portale cinquecentesco si rileva da diversi documenti, tra i quali una lettera del Soprintendente alle Opere di Antichità e d'Arte della Puglia, Nello Tarchiani, al vescovo, mons. Paolo Rostagno, inviata il 25 febbraio 1938:

"... in merito alla sistemazione del Presbiterio della Cattedrale con gli altari marmorei e l'altra marmorea suppellettile appartenente alla soppressa Chiesa delle Benedettine, credo utile precisare quanto fu concordemente stabilito, e cioè:

che l'altare maggiore venga rimontato come si sta facendo, al posto dell'altare maggiore già esistente nella Cattedrale; che gli altari minori siano collocati, con i loro prospetti marmorei, al centro delle pareti laterali; mentre acquasantiere e comunichini andranno dove le esigenze liturgiche lo permetteranno. S'intende che, per ciò fare, sarà smontato e rimontato dal lato della Sagrestia il prospetto in pietra (già porta) ove era il Crocifisso."

È da tener presente che la scelta di porre tali opere marmoree in Cattedrale fu determinata soprattutto dal fatto che a quel tempo il suo arredo era barocco. Scriveva infatti il suddetto Soprintendente al Ministero della Educazione Nazionale il 22/02/1938:

"Poiché era soprattutto necessario di non disperdere tale suppellettile marmorea, tutta quanta di un medesimo stile e d'ugual fattura, dopo ricerche e prove, di pieno accordo con S. E. Rev.ma Mons. Vescovo, col Podestà [Consalvo Ceci], e con il R. Ispettore Onorario [Pasquale Cafaro] - che è persona di larga cultura e di molta esperienza - si sarebbe venuti nella determinazione di ricollocare i tre altari e gli altri minori oggetti marmorei nel vasto presbiterio della Cattedrale, ricostituendovi un ricco insieme barocco, che si intona perfettamente con l'ultimo rifacimento e la esistente decorazione del Duomo di Andria, che di normanno non conserva quasi più niente, e ben poco delle epoche successive; che si presenta oggi disarmonico per i varii rifacimenti e ingrandimenti subiti; e che solo nel presbiterio, sia per la balaustrata che lo chiude, sia per gli stucchi dei muri, che pel soffitto offre una qualche unità di schietto stile barocco. Si aggiunga che l'altare esistente prima dell'incendio del 1916 era un altare barocco, ma di lavoro meno fine e di minor preziosità di marmi che non è quello già della Chiesa delle Benedettine."

Tali altari sono stati poi rimossi dalla Cattedrale in varie epoche: il laterale sinistro fu ricostruito come maggiore nella chiesa del Carmine nel 1939, in occasione del centenario del Seminario in tale sede; il laterale destro nella nuova Chiesa del Sacro Cuore alla sua costruzione, nel 1952; quello maggiore ricostruito nella Basilica della Madonna dei Miracoli, durante i restauri della Cattedrale degli anni Sessanta (conclusi nel 1965), epoca in cui furono rimosse quasi tutte le sovrastrutture barocche e fu realizzato un nuovo altare maggiore.

NOTA: I documenti qui citati provengono da una accurata, onerosa e proficua ricerca svolta dall'arch. Rosangela Laera presso l'Archivio Comunale e l'archivio della Sovrintendenza per i Beni Architettonici.

[il testo e le immagini della pagina sono di Sabino Di Tommaso (se non diversamente indicato)]